誰もが始めたいと思えるキーボードを模索

最初に、CT-S1の企画が立ち上がった経緯について教えてください。

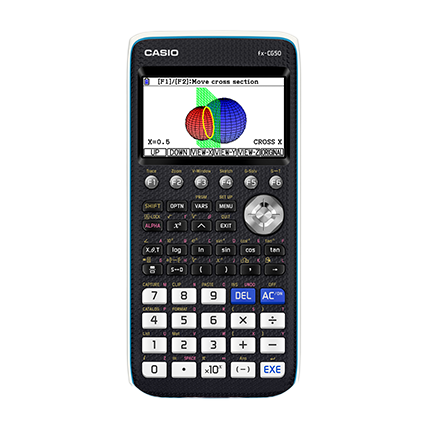

佐藤: 大きく2つあります。まず1つ目に、手軽に始められるキーボードの決定版を作りたかったんです。鍵盤楽器を始めるうえでの最良の選択肢っていうものがあまりない気がしていて、自分たちがほしいと思えるものを作りたいという想いがチームの中にありました。それは奇をてらったものではなく、ライフスタイルにフィットして、みんなが自然に始めたいと思えるような新しいスタンダード、そういうキーボード像を模索するところから始まりました。

2つ目に、単なるピアノの代替品としてではなく、キーボードという楽器の本質をもう一度捉え直したいという想いがありました。いろんな楽器を1台で味わえるという良さを凝縮して、弾くということに特化したシンプルなCasiotoneを作りたいという方向性が見えてきたんです。そしてそれは、1980年に初号機のCasiotone 201が出た時の“美しい多彩な音色の世界を楽しめる”というコンセプトと同じだったんですよ。それを見て、みんなで“これだ!”ってなったんです。40年以上経った今も、これがCasiotoneに共通している概念なんだ、と。そこから企画が加速していきました。

佐藤 洋

楽器BU

第二商品企画室

そのコンセプトを製品にするためのプロセスは、どう始まっていったんでしょうか?

佐藤: やっぱり言葉で説明しても、なかなか伝わらないんですよね。生活空間との調和というテーマで、まずデザインチームにスタイリングの具現化をしてもらったんですよ。それでみんながゴールイメージを共有して、そこから現実的にどうやって量産に持っていくかという過程に進んだんです。目に見える形で発信してもらえたことで、周りの理解も進んでかなり助かりました。

岡 駿佑

開発本部 デザイン開発統轄部

第二デザイン部

アドバンスデザイン室

岡: タイミング的には、商品企画部からのリクエストに応えた感じなんですけど、実はデザインチームも走っていたんですよね。

佐藤: デザインチームにも、“俺たちはこういうものを作りたいんだ”っていう想いがあって、日々会話はしていたんです。お互いが先行提案したみたいな形になりました。

企画チームとデザインチームが、同じ時に同じようなことを考えるきっかけはあったのでしょうか?

佐藤: 最初にも言いましたが、自分たちが欲しいって思えるキーボードを突き詰めて作れてなかったんです。キッズ向け、シニア向けなど、幅広く作ってはいたんですが、もっと一般的な音楽好きに向けて、自分たちの世代も含めて上も下もみんな使えるものを作りたかった。原点回帰しようとか、本質にもう1回特化し直そうとか、そういうようなことを話し合って、コミュニケーションを重ねていきました。

岡: もともとは、演奏者に向けた考え方をしていたんですけど、Casiotoneの最初のコンセプトである、誰でも楽しめるっていうところにフォーカスしたものがあまりないという話はずっとしていたんです。デザインチームとしてもそこに合わせた提案をして、いろんな部署に見てもらううちに、うまく話が合わさっていきました。

佐藤: こうやってコンセプトを言うのは簡単なんですよ。だけどそれを掲げながら、コスト面などの現実的な条件については具体的な材料を挙げられなくて。それ、どうやって作るの?って、みんな呆れて……会議室から出ていっちゃう人もいるぐらいでした。それでも付き合ってくれた人たちの筆頭が、設計の大嶋さんです。

設計は、どの辺りから始まるのですか?

大嶋: 設計をする時は、デザインチームだけでなく、音響開発チームともやり取りをしていきます。音を出すためには、ある程度筐体に空間が必要なんですが、大きすぎてもバランスがおかしくなっちゃう。最初にデザインチームから出てきた薄いやつあったでしょう?

岡: ありましたね。

大嶋: どこにスピーカーが入ってるんだ?っていう、ペッターンとしたデザインが出てきたんです。カッコいいんだけど、“う〜ん、どうするの?これ”って頭を抱えたのが最初でしたね。

佐藤: 一番の課題だったのが、音とデザインの両立でした。デザインが良くても、同時に音がちゃんと抜ける構造体にするというのが難しいんですよ。

大嶋: 設計図を見て“この部分、削れるんじゃないですか?”とか、軽々しく言うんですよ。削れるわけないだろう!って(笑)。

岡: 見つけた!ここ削れる!みたいなところがあったら、突っ込んでました(笑)。

大嶋 弘志

開発本部 機構開発統轄部

第二機構開発部

22開発室

デザインのスリムさと内部の仕組みのバランスは、どう取って進めていくのでしょうか?

大嶋: 密閉空間を作るバスレフ方式は、いかに容積を確保するかが重要です。今回はスピーカーボックスを新設計の長靴のような形にしています。さらにメインスピーカーとバスレフからの音の出る方向を一緒にしていません。実は、これは新しい試みで。そういう工夫をして、なんとかスリムな中で容積も確保していきました。実際はもっと泥臭いやり取りがあるんですけど。すごくさりげなく容積を削ったデータを音響チームに渡すと、1週間ぐらい経って、削ったでしょ?って言われて。バレた!ってなったり(笑)。

佐藤: バスレフは、普通に搭載すると縦型なんですが、これは水平型の新しい構造になっていて。あと、このスピーカーネットにしても、デザインチームがどうしてもこの見た目にしたいって譲らないんで(笑)。

大嶋: 譲ってくれなかったよね(笑)。

佐藤: でも、音の抜けとかコストとかいろんな課題があって。それで大嶋さんは時間がない中で新規の取引先を探したりするんですが、本来だったらあり得ないことなんですよ。そこまでやってもらって、ギリギリ完成につながった。なぜそれができたのかなって考えると、最初にゴールイメージを共有して、ここまでやらないとこの製品は意味がないってみんなが思っていたからなんです。

ミニマルデザインの裏側にあるこだわりと試行錯誤

デザインを考えるうえで、参考にしたプロダクトなどはあったんでしょうか?

岡: 音と生活空間との調和、あとはどんな人でも弾きたくなるというところをポイントにしようと。そこで、クッションやソファにも使われるようなファブリック生地を使って、部屋と馴染むようなものにしたいなと思ったんです。それを実際どうあしらうかと考えた時に、サウンドバーって呼ばれるホームシアターなどに使われる長いスピーカーをイメージして。この突き通しの長尺のスピーカーネットを使いたいと相談したら、こんな長いのは無理だと。そもそもそういう生地を使うこと自体が新しすぎて……。

大嶋: 生地が厚すぎて音が出ない。

岡: じゃあ、音が出る生地はどこで調達するんだ?っていう話から始まったんです。

佐藤: 生地の候補もいっぱいありましたね。音抜けとコストとデザイン性、その3つ全部合格するものがないんですよ。

岡: 最初はあらかじめ音が抜けるスピーカーネットの素材の中から探してたんですけど、生活環境との調和っていう点でマッチするものがなかったんです。それで、生地屋さんに行って生地を買ってきて、もちろん音が抜けないのはわかりつつも、“こういうことやりたいんだ”っていうのを実際に見せながら説明したんです。なんとかこれに近い生地を用意できませんか、と。それで最終的に、今の鹿の子生地にたどり着いたんです。染める段階からオリジナルなんですよ。このまだら調の質感をなんとか出してもらえました。たどり着くまでいろいろな変遷がありましたよね。

佐藤: 途中、パターンがありすぎて訳がわかんなくなって(笑)。布だけじゃなくて、布の染め方のことまで言い出し始めたから。大嶋さんは、それに対して文句は言うけど絶対に諦めないんですよ。

大嶋: 取引先では普段扱っていないちょっと特殊な布なんですが、まだら調の生地がデザイナーの求めるところなんだと説明して、新しいオリジナルな布を作ってくれと。じゃあ、そのまだら調は色が濃い糸と薄い糸を交互に編んでいけば作れるといったらそうではないんです。やっぱり特殊な染め方が必要で。糸はどうしたらいいとか、温度はどれくらいがいいとか、こっちも勉強して、何度もやり取りして。最後は、取引先も試行錯誤を繰り返し、新しい手法もチャレンジして、うまく模様が実現できました。

岡: こっちの無理なお願いにも、大嶋さんが動いてくれた。本当に設計部の力があってこそ完成したデザインですね。

佐藤: 家でポロシャツとか見ると、布の件を思い出すよね。これ、鹿の子だなって(笑)。

そもそも3色のカラーバリエーションで展開することになったのは?

佐藤: 実は当初、黒だけだったんです。でも、ライフスタイルへのフィットとか生活空間の調和をテーマにしておきながら、1色はないでしょうっていう提案を、デザインチームから思いっきりねじ込まれまして。

大嶋: ねじ込まれましたよね。デザインモック(模型)をみんなで確認する日に、いきなり見せられたんです。

岡: 模型と一緒に、カラーバリエーションのイメージポスターみたいなものを勝手に作って持って行ったんです。いろんな人の生活空間との調和をテーマに掲げるんだったら、このくらいの色数で打ち出した方が絶対にインパクトがあるし、お客様がイメージしやすいはずっていうのをゲリラ的に披露して。その場で作ろうってなったんです。ただ、そんなことをギリギリで言われた設計部の大嶋さんたちは……。

大嶋: 信じられない!って(笑)。

佐藤: 今回、エレキギターやビンテージ楽器のカラーリングに結構インスパイアされているんですよ。そういう見た目に対してはこういう音があった方がいいよねって、いい波及効果もあって。ビンテージのエレピやオルガンの音色を入れたりしたのも、こういう赤だったからっていうのはありますね。

岡: ちょっと黄色が入っている赤っていうか。

佐藤: そういう色合いをうまく出してもらいました。

では、デザインしていく中でも目指していたというコンパクトさを実現するために、苦労したことというと?

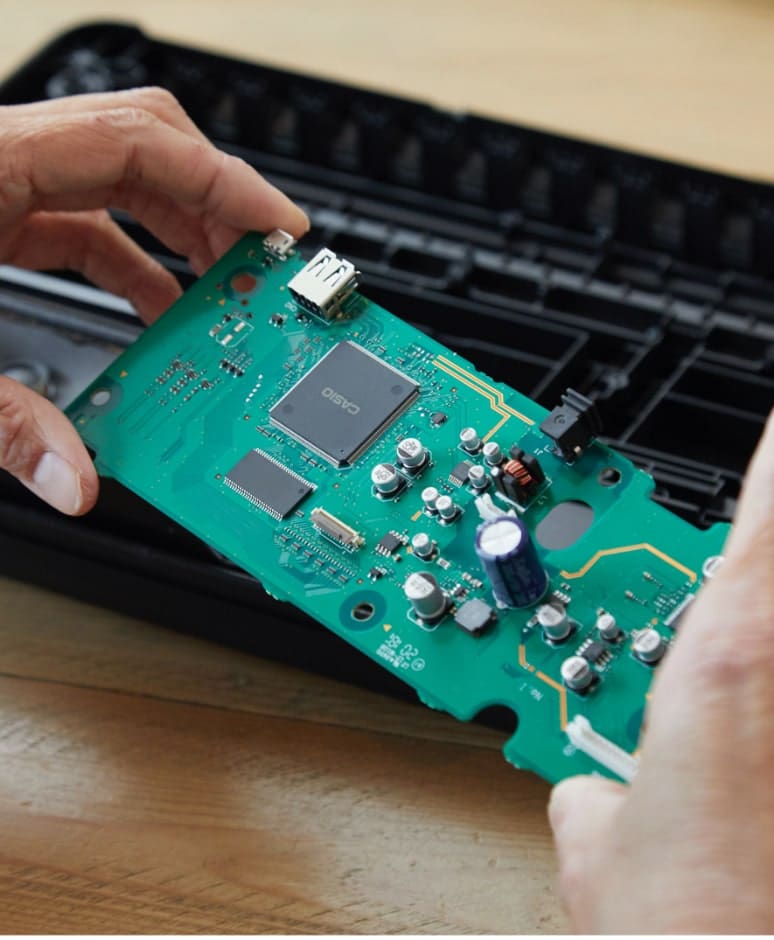

大嶋: 私はずっと楽器を設計してきたわけじゃなくて、他の品目では“軽い、薄い、短い、小さい”ものを目指す軽薄短小の考え方が基本だったんです。だから最初に筐体を作る時にはできるだけ小さくしようと。でも音は損なわれないように音響チームと構造の工夫をしていきました。それが先ほども出てきたエンクロージャー(スピーカーボックス)なんです。メインスピーカーは上向きで、バスレフポートも一般的には同じ向きに配置します。ただ、それだと基板を置くスペースがなくなる。基板自体も回路チームとだいぶ喧嘩して今のサイズにしたんですけどね。ちっちゃい!ってかなり文句言われました(笑)。それで音響チームと相談し、ポートを下向きにしてボックスを削り、そこに基板を置いて、やっと求められるコンパクト感を出すことに成功しました。

岡: 底面についても、色々細かい工夫があります。ハンドリングしやすい形状にしたんですが、持ち上げた時に裏側が見えることがあります。そこで、背面に波状の形を入れ、その波に合わせて穴を作ることでデザインの一部として処理するようにしたんです。

裏側には、ストラップピンも付いていますよね?

佐藤: 楽器は置く場所が大きな制約になりますが、コンパクト化を追求することで、鍵盤楽器もギターや管楽器のように持ち出して使える世界を目指したかったんです。市販のギターストラップを付ければ、テーブルとかスタンドがないと弾けないキーボードが、それこそソファとかベッドの上とか、家の別のシーンで弾けるようになる。ベッドなんかであぐらをかいてその上に乗せても、ストラップがあるだけで安定して弾けたりするんですよ。場所を固定することにとらわれないで、いろんなシーンで使ってほしいという提案ですね。

岡: 実は、白のモデルだけシルバーのピンになっているんですよ。黒と赤のモデルは黒のピンなんですけど。

佐藤: わりと厳しく共通化は図っているんですけど、そういう細かいところでそれぞれのモデルの個性を出そうと何とか頑張りました。

岡: それで言うと、鍵盤の根元に挟んであるフェルト、これも全部違う色なんです。白モデルは茶色、黒モデルは赤で、赤モデルは濃い茶色になってます。

大嶋: 最初は、なんで一緒の色にしないんだろうってって思ったんですけど(笑)。うちのチームのメンバーが頑張って見つけてきてくれました。

デザインと操作性とのバランスはどうやって取られたのでしょうか?

佐藤: デザインコンセプト通りUIもシンプルさにこだわっています。ボタンを一列に並べて、左から順番に音色を選んでいく。本当にそれだけですね。ボタンの数も含めて徹底的にミニマル化することによって機材感がなくなり、生活空間と調和するものになっているんです。

岡: デザイン側としても、すごくミニマルにしたいという思いがあったので、演奏中の視覚的なノイズを極力減らそうと考えていたんです。例えば、ボタンの上の文字もボールドなものじゃなく、長体がかかった縦長のものを選んだり。ただ、単純に削ぎ落としてシンプルにしていけばいいとは思っていなくて。右端のCasiotoneの文字の彫刻は普段の3倍くらい深く彫っていたり、鍵盤の根元を波状にしたり、ボタンも他の楽器より高さのあるものしたり、シンプルにしつつもそういう細かなところで楽器ならではの情緒的な価値を出そうとしていましたね。

大嶋: 細かいところ、すごくこだわってましたよね。

岡: もともと僕は、キーボードを弾けないんですよ。それなのにCT-S1を担当することになったのは、もしかしたら弾けない人でも弾きたくなるようなデザインにするっていう狙いがあったのかなと今は思っているんです。自分目線で難しそうに見えないよう、どれだけミニマルになってるか、使いやすそうに感じるかっていうことをすごく意識してデザインしていました。

佐藤: ボタンの押し心地もそうだし、ボリュームノブを回す感触も、他のモデルと違ってちょっと重たくなっているんです。少し高級オーディオっぽい操作感というか。

大嶋: ボリュームノブはこだわりましたね。佐藤さんが言ったように、高級オーディオのノブの操作感はとてもしっとりしてますよね。うちの今までの製品はライトな操作感を意識していたんですけど、今回このモデルのターゲットを考えた時に、もっとしっとり感があっていいんじゃないかと。それで、ベンダーと協力してデバイスもカスタマイズしました。

岡: あと、黒のモデルは消灯時にボタンのLED の丸い輪郭すら消えるようになっているんです。それもミニマムを追求するというか、ノイズをどんどん減らしたいというのがあったからで。

大嶋: 電源がオンじゃない時は照光部の外径がわからないようにしてほしいと、なんかまた意味わかんないこと言ってるなって(笑)。ボタン自体も、ラバーは嫌だ、プラトップにしたいって、コストがかかる方をリクエストしてくるし。

岡: ボタンを高くしたから、LEDの明るさが足りないとかね。

大嶋: そう、光が足りなかった。特に白モデル。カラーバリエーションを作る時は同じ金型の部品を普通は使うんですけど、今回は変えてるんです。白と赤のモデルと黒モデルでは、ボタンの金型を別に起こして作ったんですよ。

佐藤: CT-S1だけ特別にやったことがたくさんありますね。ユーザーが1つ1つの操作に対してどう感じるか、そのレベルまで想像して調整をしたんです。想いが尋常じゃなく詰まってます。シンプルって言ってるけど、実は一番シンプルじゃない(笑)。

技術と想いが詰まった新しいキーボードが完成

シンプルな見た目ながら良い音が出ると楽器を実現するために、AiX音源をもとにどのような音作りをしていったのでしょうか?

佐藤: まずAiX音源は、“Acoustic Intelligent multi-eXpression”音源の略なんですが、いろいろな楽器の豊かな表現力に一番こだわった、鮮明でリアルな音が特徴です。例えばピアノだったら、音源の豊富な波形容量を活かしてすごく豪華な艶のあるものを目指しています。一方で、オルガンやエレピなどは、エフェクトやアンプのモデリングを活用し、味わい深い音を意識して丁寧に仕上げています。

CT-S1には、ADVANCED TONESという特別な音色が入っています。

佐藤: ADVANCED TONESは今回一番力を入れた音色の1つで、AiX音源を駆使した“新しい演奏表現ができる音”と定義しています。強さや単音/和音っていうような弾き方の違いによって、ガラッと音が変わるユニークで独創的な音を目指しました。

例えば、ADVANCED TONESの中に、MAGNI SYNTH-PADっていう音色があります。単音で弾いてもピアノとシンセがユニゾンで鳴る面白いサウンドなんですが、強く和音で弾いた時に一気にシンセパッドが加わって別世界のような壮麗なサウンドスケープが広がります。1つの音色でもいろいろな表情が出てきて、すごく面白い仕上がりになっています。開発者のこだわりが、一番余すところなく出た音色になっているかなと。

それから、ADVANCED TONESのエレピの音色もこだわって作られています。当初、フェイザーをガッツリかけた、映える音にしたいと思って作ったんです。それをプロの方々に弾いていただいたところ、実践で使うものはもっと上品にかけると言われて、ごっそり削ったりもしました。大嶋さんじゃないですが、音色の開発者も途中でサジ投げるんじゃないかってくらい、ミュージシャンからはいろいろな意見があったんです。でも結果的には、その期待を上回る感じで返してもらって。完成した音をミュージシャンに弾いてもらった時に、本当に涙が出そうになりました。

さらにCT-S1には、CASIO CLASSIC TONESというカシオのビンテージ楽器のサウンドも入っていますが、これらを入れようと思ったのは?

佐藤: 電子楽器を40年以上作り続けてきている中で、今もミュージシャンに愛されているものがあるので、原点回帰の意味も込めてそれらを入れました。評価が高いデジタルシンセの CZ やVZ に加えて、飛び道具的なVL-1やCasiotone第一号機のCasiotone 201のエレピ音色など、今の音楽シーンでも使えるものを選びましたね。社内には、当時の開発者もいるんですよ。そういうレジェンドたちにも伝承してもらいながら作っていったんです。例えば、当時VZ-1の SeeGodっていう音色を作った方がチームにいらっしゃって。実機で弾いてみたら、本当にその名を体現してるかのような、圧倒的に壮大な音でした。冷たい金属っぽい感じも残しつつもすごくカッコイイ音だったんです。まさに、神を見た!っていう(笑)。これはいい!となって、そのまま入れちゃいました。

初心者が手に取りやすい楽器ではありますが、マニアックな人も喜ぶような音も入っているんですね。

佐藤: 逆に、今まであまり入ってなかったんですよね。ある程度経験値がある人にも面白がって使ってもらいたいので、そういうところを積極的に入り口としていきたいなと。VL-1の音も面白くて、左手でシーケンスを鳴らして、右手でメロディ弾いて楽しめるんです。ミニキーボードのVL-1にはなかったけど、CT-S1で61鍵になったからこその隠し機能みたいな感じで。

ここまでお話を聞いて、本当に多くの工夫がされていることがわかりました。

佐藤: そうですね。時には、ほとんどやり直しみたいなこともあって。時間が全然ない中で、開発者には何度もトライしてもらいました。本当に全力でここまでのクオリティにしたなっていうのはありますね。この3人が代表して出てきましたが、今日来ていない多くのメンバーの熱量が注ぎ込まれたことで実現できたと感じています。

楽器として完成した今、どういう感想をお持ちですか?

岡: 僕は、自分でも買って弾き始めようかなと思っていて。弾いてみたいとはずっと思っていたんですけど、やっと自分でも欲しくなるキーボードに出会えたっていうか。みんなの力ですごくいいものに仕上がったなって感じてますね。

大嶋: 2年近く前にデジタルピアノのPrivia PX-Sシリーズが市場に出て、とてもスリムなピアノで、従来からのブレイクスルーを起こしたと思います。このCT-S1も、今までのキーボードの殻を破るというか、このコンパクトさとシンプルさとデザイン性をまとめ上げられて、本当に良かったなと思います。

佐藤: とことんコンパクトさを追求しながら、要素を極力最小限にして、そこに感動レベルの音が詰まっています。それによって、鍵盤楽器始めてみようってなった時の最良の選択肢を世の中に出せるっていう手応えがあります。先ほども言いましたけど、持ち運びができる鍵盤ということで、ギターとか管楽器みたいな気軽な使い方ができるような、そういう世界をこれで作っていきたいなと思っています。

最後にユーザーの方々にメッセージをお願いします。

大嶋: シンプルながら、ありそうでなかった新しいキーボードを提案できたかと思います。ぜひリビングやお部屋に置いて楽しんでいただければと思います。

佐藤: 音楽が好きで、自分でもちょっとやってみたいと思っている方々にとっての入り口であり続けたいんです。好きな曲の練習でも、思いのままに弾くでも、音楽に向き合うとその人なりの発見が必ずあると思います。そういう体験自体すごく贅沢なものだと思っているし、この楽器がその入り口となって、自分だけのオリジナルな音楽体験というものに最短距離でつなげられるんじゃないかなと。忙しい日々の合間の時間に軽く弾いてもらっただけでも、心の琴線に触れるっていうか。ささやかかもしれないですけれど、得難い体験みたいなものがこの楽器でできると思うので、ぜひ触れてみてください。

岡: キーボードを弾けない自分自身がすごく欲しいと思えるものに仕上がってるので、鍵盤楽器を弾いたことがない人にも、例えばお店で見かけた時に、目を止めてもらって考えてみてほしいです。部屋に置いている姿とか、自分が演奏してる姿とかをイメージしてもらって。デザイン的にも、中身的にも、とても良いものとなっていますので、ぜひ手にとってみてください。