藤原ヒロシ ー 直感と遊ぶ

音楽プロデューサー「藤原ヒロシ」。音楽を中心軸にやファッション、アート、さらにはカルチャー全般を横断し、独自の「エディット感覚」でそれぞれのシーンに時代の象徴たる新たな価値を生み出し続ける。

10代の頃、セックス・ピストルズに衝撃を受けロンドンへ行きマルコム・マクラーレンとヴィヴィアン・ウェストウッドに会ったエピソードはあまりにも有名だが、そもそも彼は、どんなきっかけで音楽に目覚めたのだろうか。

「中学生の頃から洋楽は聴いていたし、その前はやはりザ・ビートルズの影響は大きかったですね。

ちょうど解散するかしないかくらいの時期に、初めて聴いたのかな。僕の姉は7歳上なのですが、彼女がその時流行っていた音楽をよく聴いていて、自然と僕もその影響を受けていました。70年代の初めには、ディスコソウルなどもよく聴いていましたね」

そんななか、自発的にのめり込んだのがパンクミュージックだった。音楽のみならずファッションやアートなどが融合し、一つのカルチャーを形成していたことに衝撃を受けたという。

「その後、ニューヨークで体験したヒップホップもそうでした。彼らのサンプリング文化……他人のアイデアを盗む、というと言葉が悪いかもしれないけど、僕にとってはそのイリーガルな感覚こそが面白さであり、音楽の魅力なんです」

「楽器の練習も、お気に入りの曲を弾いてみるところから始めました。譜面に書かれているコードから派生し、気づけば好みの響きを自分で作っていたんです。適当にやっていても、『これでいいんだ』と思える瞬間があるんですよ。

例えば、黒い鍵盤を押さえなければ、どこでもいけるな、みたいな感覚がわかる瞬間があって(笑)。

家にはビンテージの楽器が置いてあって、毎日弾くわけではないんですが、3日に1回くらいは電源を入れて適当に弾いて遊んでいますね」そう話す藤原の言葉には、音楽が決して特権的なものではなく、日常に浸透してこそ本来の価値を発揮するという確信がある。

彼にとって音楽は、純粋な「体験」であり、そこに自分なりのオリジナリティを足すことで生じる予想外の「違和感」こそが、むしろ新しい価値を創出すると考えているのだろう。

「最近は、音楽を難解にしすぎていると感じますね。J-POPもそう。すごく複雑なコードやメロディラインで作られていて、僕はあまり面白くないと感じています。それよりも、もっとシンプルなワンコードで自由にメロディを作っていく音楽のほうが好きなんですよ」

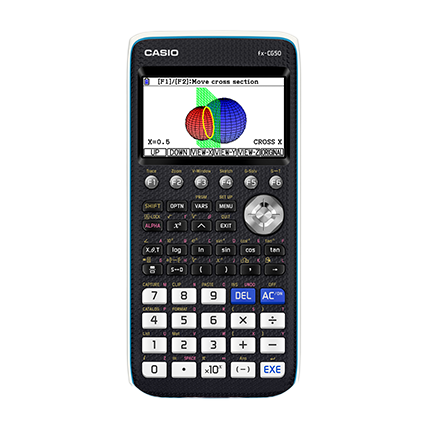

藤原は、CASIO電子楽器が高品質な製品で、音楽やテクノロジーに人々が気軽に触れる環境を作り出してきたことに大きな意義を感じている。

Casiotone701のようなサンプリングキーボードの登場が、かつて高額で手に入れることのできなかった人々にも新たなチャンスをもたらしたことが、音楽シーン与えた影響は計り知れない。

「サンプリングキーボードなど80年代はまだまだ高価で、当時の僕らにはなかなか手が届かない製品が多かったのですが、それをCASIOがアレンジして気軽に触れられる状態にしてくれたことは大きかったですね。

パラメーターをバーコードで読み取る機能のような、独特な要素をシンセに取り入れていたのもユニークだなと思っていました。

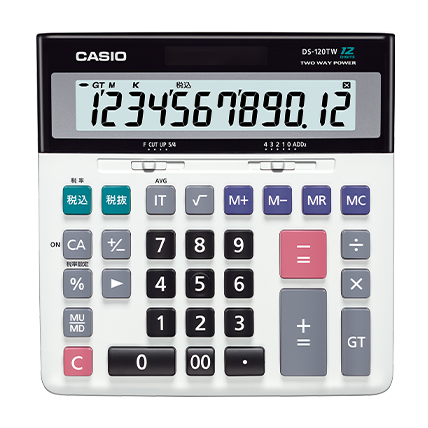

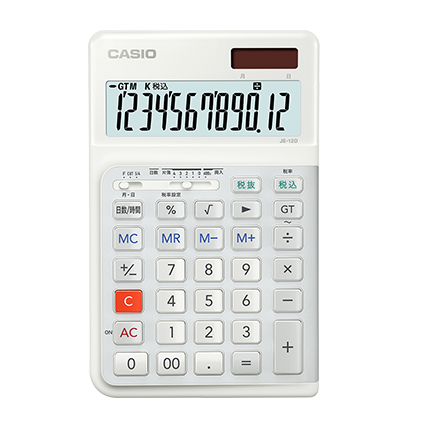

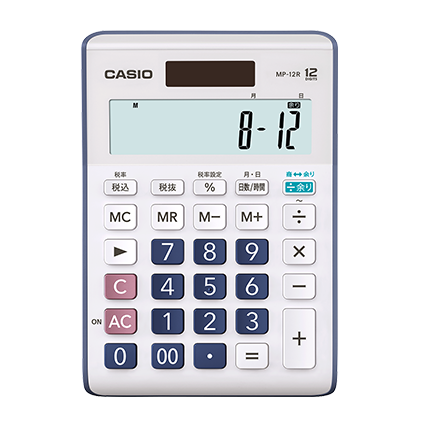

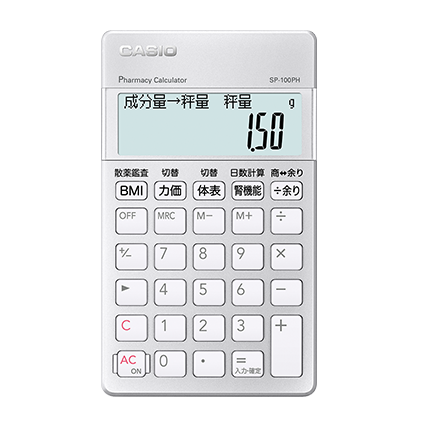

それってもしかしたら技術的には計算機由来だったのかもしれないですね」

楽器を弾くことには、セラピー的な効果があるとも言われている。藤原にとって音楽は表現の手段でもあるが、日常生活の中ではどのような存在なのだろうか。

「音楽、そして楽器演奏って身近にあるだけで本当に楽しいもので、もし楽器を弾けない人でも絶対に触れてみるべきだと思います。

僕もピアノやギターを弾きますけど、譜面は全然読めないんですよね。でも、聴いたものを弾いたりコードを覚えて弾いたりするのは適当にできる。音楽って、本当はそんな感じで適当にできるものなんです」

楽器を弾く人がみなコンクールで優勝を目指す必要も、プロになって人々から称賛を受ける必要なんてない。堅苦しく感じなくても、難しく捉えなくてもいいし、楽器は本来もっと気軽にできるものだと藤原は主張する。

「別に教室に通う必要もないし、ギターなんて譜面がなくても独学で弾けるもの。楽器は自分の好きなように楽しんでいいんですよ。

弾けなくてもいいし、欲しければヴィンテージギターを買ったっていい。なんなら家に置くだけでもテンション上がるじゃないですか(笑)。

それを誰かが手に取り、ほんの少し弾いてみせてくれるだけで『こんなことができるんだ!』と感じる瞬間が訪れるかもしれない。

それが楽器演奏の面白いところじゃないかな」

譜面やフォーマット通りに作られた音楽なんてつまらない。自由で不完全な領域にこそ本当の楽しさがあるという藤原の視点は、今後も多くの人々に音楽への新たな間口を広げていくだろう。最後に、藤原がCASIOに期待していることを尋ねてみると、やはり彼らしい答えが返ってきた。

「CASIOの考えている“すべての人に音楽の楽しさを“という理念、Sound for Styleというブランドステートメントにもとても共感しています。僕自身も同じような想いをもって音楽活動しているので。

今後もそういう想いの部分を大事にしてほしいなと思います。

そして、なんだかんだ言ってCASIOには『堅実なブランド』というイメージがありますし(笑)、そこは変えずに貫いてもらいたいですね。例えば、僕も80年代に愛用していた『Casiotone MT-40』は、ダンスホールレゲエのミュージシャンに愛用され『スレンテン』と呼ばれる音色が生み出されました。

それってCASIO的には、おそらく予想もしない使い方だったと思うんです。今後もCASIOには堅実に製品を作ってもらい、それを僕ら不良たちが勝手に使い倒して新しい音色や弾き方を生み出していく。

そういう関係性でいるのもいいんじゃないかなって思いますね」