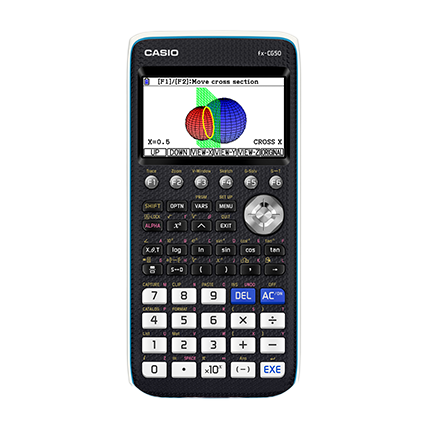

ハンディターミナルの価格による違いとは?

初期費用やランニングコストに対する考え方を解説

ハンディターミナルの価格について考える際は、端末の価格を中心とした初期費用だけでなく、交換用バッテリーや保守サポートなどにかかるランニングコストを考慮する必要があります。これは、ハンディターミナルが基本的に数年にわたり使用される製品であるためで、トータルでのコストを考える必要があります。

ここでは、ハンディターミナルの価格についての考え方と、価格の影響を受ける3つの性能、そして、ランニングコストを抑えるためのポイントを解説しますので、ぜひ、ハンディターミナル導入検討の参考にしてください。

ハンディターミナルの価格の考え方

ハンディターミナルの価格について考える際には、端末の価格だけでなく、交換用バッテリーや保守サポートにかかる費用なども考慮する必要があります。なぜなら、ハンディターミナルは基本的に数年にわたり使用されるため、本体が高価でも、購入後の費用がリーズナブルであれば、ライフサイクルコスト(生涯費用)が逆転することもありえるためです。

また、ハンディターミナルは業務で頻繁に使用されるため、耐久性や信頼性も重要な要素となります。故障やトラブルが発生した場合、修理や保守サポートにかかる費用や時間が増える可能性があるため、多少導入費用が高価でも、耐久性や信頼性に定評のある製品を導入することも大切です。長期間にわたり使用されることを想定して、導入後の費用に対しても慎重な判断を行いましょう。

イニシャルコスト(初期費用)

ハンディターミナルを購入しようとするとき、最初に直面するのがイニシャルコスト(初期費用)です。特に導入台数が多い場合は、大きな課題となります。

しかし、端末価格だけにこだわるのではなく、総合的なコストを考慮することが重要です。安価な端末を選ぶことで初期費用を抑えることはできますが、その代わりにランニングコストが高くついたり、信頼性に問題が生じて業務効率が落ちたり、修理費用が高くつくこともあります。

費用対効果を最大化するためには、端末価格だけでなく、将来的にかかってくるコストや、安定して業務に使える信頼性も総合的に考慮した選択が大切です。

ランニングコスト

イニシャルコストと同じか、それ以上に考慮する必要があるのが、導入後のランニングコストです。

ハンディターミナルはバッテリーで駆動するため、交換用バッテリーは定期的な交換が必要となります。同時に、長く使うと必要になることの多い、ソフトウェアアップデートにかかる費用やサポート体制も注目したいポイントです。

また、数年間にわたって現場で頻繁に使用されるハンディターミナルは、落下などの事故によって壊れることがあります。そのため、できるだけ耐久性の高い製品を選ぶことも重要です。それでも故障してしまった場合は、修理に出すか、保守費用として別途考慮するのかなど、慎重な判断も必要になるでしょう。こうした、故障時の費用もランニングコストの一部として考慮して検討しましょう。

価格によって変わる3つの性能

ハンディターミナルには、低価格から高価格までさまざまな選択肢があります。ここでは、価格によって変わる代表的な3つの性能を紹介しましょう。

バーコード・2次元コードの読み取り能力

しかし、高性能なハンディターミナルほど高価になるため、バーコードや2次元コードの読み取り頻度が低い業務では、無理に高価な製品を購入する必要はないかもしれません。

一方、バーコードの読み取り回数が多い業務であればあるほど、高い費用対効果が得られます。業務効率や正確性に直結する部分となるため、慎重に検討しましょう。

読み取れる距離・角度

ハンディターミナルの中には、遠くからバーコードや2次元コードを読み取れる製品も存在します。他の製品に比べて高価にはなるものの、読み取りたいバーコードや2次元コードに近づかなくて済むため、特に物流や在庫管理などの業務において重要な役割を果たします。

また、バーコードを読み取る際に、どの方向からでも読み取り可能な製品もあります。これにより、ハンディターミナルをバーコードに合わせて回転させる必要がなくなるため、結果として業務効率を向上させることができます。

文字認識(OCR機能)

ハンディターミナルの価格によって、読み取るコードの種類も変わってきます。通常、ハンディターミナルではバーコードや2次元コードの読み取りが一般的ですが、日付やシリアルナンバー、賞味期限などの数字を読み取れるよう、OCR(光学文字認識)機能が搭載された製品もあります。

OCR機能が搭載されたハンディターミナルは、価格が高い傾向があります。文字を読み取るためのカメラが搭載されるほか、専用のソフトウェアが搭載され、それを動かすためにハードウェアの性能も求められるからです。

そのため、OCR機能付きハンディターミナルを導入したことで、どの程度の業務効率化が実現できるかを検討し、十分な費用対効果が得られることを確認することが大切です。

ランニングコストを抑えるためのポイントとは

ハンディターミナルを業務で使用するにあたって、無視できないのがランニングコストです。ここでは、ランニングコストを抑えるために導入時に気をつけたいポイントを解説します。

OS対応年数の長いハンディターミナルを選ぶ

堅牢性が高く、サポートプランが充実した製品を選ぶ

ハンディターミナルの故障率の高さは、ランニングコストを増大させる要素となります。故障の主な原因は、落下や雨天使用などによるハードウェアの損傷です。したがって、堅牢性の高いハンディターミナルを選定することにより、初期投資が多少高くなっても、ランニングコストを削減し、結果的に全体的なコストを抑制することが可能となります。

さらに、一部のメーカーは保守サポート契約を提供しています。このような契約により、故障時の迅速な修理や交換、技術サポートなどを受けることができます。保守サポート契約を含めて検討することで、コストパフォーマンスを向上させることができるでしょう。

まとめ

ハンディターミナルの導入を検討するとき、最初に課題になるのがイニシャルコストです。しかし、イニシャルコストだけを考えて製品選定を行うと、購入後に思ったより多くの費用がかかってしまった…ということもありえます。

そのため、運用にかかる費用、すなわちランニングコストを導入前から十分リサーチすることが大切です。交換用バッテリーの費用や、保守サポートにかかる費用なども、導入前から確認し、検討材料に加えましょう。

イニシャルコストとランニングコストを両睨みで検討することが、トータルでのコストを抑え、費用対効果を最大化することに繋がります。ハンディターミナル導入時は、ここで紹介したことを参考に検討されてはいかがでしょうか。