ハンディターミナルの選び方とは?

製品・メーカー選びのポイントを解説

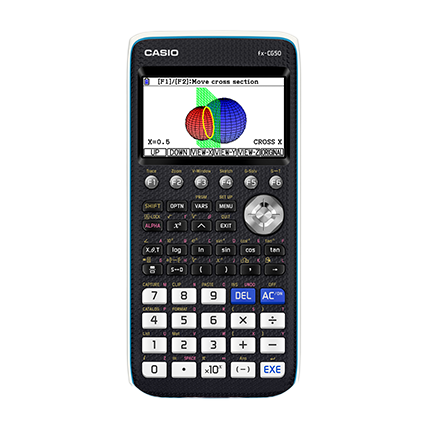

様々な業種や用途で使用されているハンディターミナル。短期間で入れ替えるものではなく、一度導入すると長く利用することになること、また、メーカーごとに周辺機器やサポート体制にも違いがあることから、メーカーの選定、商品の選定の両方で悩まれている担当者の方は多いのではないでしょうか。

ここでは、用途にあったハンディターミナルを選定する際のポイントを解説するとともに、ハンディターミナルのメーカーを選定する際のポイントも解説します。

ハンディターミナルを選定する際のポイント

まず、初めにハンディターミナルを選定するポイントを挙げていきたいと思います。

バーコード/2次元コードの読み取り性能

ハンディターミナルの基本ともいえるのが、バーコード/2次元コードの読み取り性能です。最近は、スマートフォンなどの汎用機器でも読み取れますが、読み取りの精度やスピードは、専用機器であるハンディターミナルに軍配が上がります。

ハンディターミナルの読み取り性能は、製品によって異なります。例えば以下のような状況でバーコード/2次元コードを読み取りたい場合、対応した製品を選ぶ必要があります。本体価格は上昇しますが、読み取れない状況や、読み取りエラーが減り、業務効率がアップします。

●ビニール越しに読み取りたい

●状態の良くない難読コードを読み取りたい

●遠くから読み取りたい

●斜めや逆さまになった状態で読み取りたい

OCR機能による文字認識機能

さまざまなパターンの日付を読み取り!

現場の声に応えるOCRソリューションを紹介します。

ヒューマンエラーを軽減し、作業効率アップ!

OCR(文字認識)の活用例を紹介します。

ディスプレイの大きさ・視野角

操作性

店舗や倉庫での棚卸しや、物流倉庫での入出荷検品など、スキャン回数が非常に多い業務でハンディターミナルを利用する場合は、操作性に優れ、使用感の良い製品を選ぶことをおすすめします。

例えば、ハンディターミナルを握ったときに、ちょうど指が来る位置にスキャン用のトリガーボタンがある製品であれば、長時間使用しても疲れは最小限で済むはずです。

また、持ち方が数パターンあり、それに合わせてスキャンボタンも複数搭載されている製品であれば、使う人ごとに使いやすい持ち方ができ、作業効率がアップします。

通信方法

ハンディターミナルの通信方法は、以下のような種類があります。業務内容に適した通信方式を選ぶことが重要です。

●無線LAN(Wi-Fi)

●Bluetooth

●NFC

●LTE通信(SIM搭載)

●有線接続(通信ユニット使用)

最近のハンディターミナルで、もっとも標準的になりつつあるのが、無線LAN搭載モデルです。広い倉庫や工場で使用する場合でも、移動しながら使用できるメリットがあります。

また、モバイルプリンタなど周辺機器と接続するためにBluetoothを搭載している製品や、社員証など非接触ICカードの認証に対応するNFCを搭載した製品などもあります。他にも、屋外でも使用できるよう、スマホのようにSIMを搭載した製品や、充電ドックを兼ねた通信ユニットに置いたときに有線通信をする製品などもあります。

レスポンスの良さ

ハンディターミナルのレスポンスを考える場合、以下の3つのポイントを考慮する必要があります。

●コンピュータとしての処理能力

●通信速度

●バーコードや2次元コードの読み取り性能

ハンディターミナルもスマートフォンなどと同じようにコンピュータの一種のため、CPUの性能やメモリの搭載量によりレスポンスが変わります。性能が高ければ、ディスプレイの操作にもたつきがなくなり、大量に読み取ったデータを処理する際もスピーディーです。

データの処理をする際は、通信速度も重要になります。もし、本体が高性能であっても、通信速度が遅ければ、PCやアクセスポイントへのデータがなかなか転送できず、作業がはかどらなくなります。

そして、バーコード/2次元コードを読み取るときのレスポンスも重要です。読み取りレスポンスの良さは、作業効率に直結します。可能であれば、導入前に実機でテストするとより確実です。

堅牢性・防水性

ハンディターミナルは、手に持って使用する機器のため、どうしても、手を滑らして落下させてしまうことがあります。また、使用する場所によっては、雨で濡れてしまうこともあるでしょう。そのため、堅牢性や防水性に優れた壊れにくい製品を選ぶことで、業務への支障が出にくくなります。

壊れにくいハンディターミナルを選択する基準の一つとして、耐落下の数値や、「IPX◯」で表示される防水性能を確認する方法があります。製品によっては、耐落下3mのモデルもあり、非常に頑丈です。ハンディターミナルを使用する状況を考慮して選択しましょう。

連続使用時間・充電環境

ハンディターミナルはワイヤレスで使用する機器のため、バッテリーをフル充電した際の連続使用時間も重要なポイントとなります。基本的に、業務時間中はバッテリー交換や充電をせずに使えることが望ましいですが、それが難しい場合は、簡単にバッテリーを交換できるものを選ぶことが大切です。

もう一つのポイントは充電環境です。大きな工場や倉庫など、複数台のハンディターミナルを同時に使用している場所では、複数台同時に充電できることが望ましいと考えられます。そのため、クレードルタイプの充電器や集合充電器がオプションで設定されているモデルを選択すると、現場での快適な充電環境を整備できるでしょう。

ハンディターミナルのメーカーを選定する際のポイント

ハンディターミナルのメーカーを選定する際のポイントを解説していきます。

搭載OS

ハンディターミナルには、パソコンやスマートフォンと同じように、OS(オペレーティングシステム)が搭載されています。ハンディターミナルのOSには、「Android™」「WindowsCE」「独自OS」などがあり、メーカーや、同じメーカーでも製品によって異なります。

この中で、WindowsCEは2026年2月にEOL(サポート終了)となることが決まっています。そのため、現在WindowsCE搭載のハンディターミナルを利用している場合は、多くのケースで、今後主流になるAndroid搭載モデルへ変更することになります。

WindowsCEからAndroidへ乗り換える場合、ソフトウェアの全面改修が必要になり、コスト的な負担もかかります。そのため、Android搭載ハンディターミナルの経験値が高いメーカーを選択することで、OS変更時に陥りやすい問題を事前に指摘してもらえたり、効率的な移行のための提案を受けたりすることができると考えられます。

サポート体制

ハンディターミナルは、手に持って使用する機器のため、作業中に手が滑って落としてしまうこともあるでしょう。ハンディターミナルの多くは、こうしたアクシデントに備えて頑丈に作られていますが、物理的に故障してしまうこともないとはいえません。

また、ハンディターミナルが動作しなくなった場合、ハードウェアの故障なのか、ソフトウェアの異常なのか、現場ではすぐに問題の切り分けができないこともあります。こうしたときに、メーカーがどのようにサポートしてくれるかも、メーカー選定の大事な部分となります。

他にも、消耗品であるバッテリーの供給体制や、OSをはじめとするソフトウェアのアップデートに対する対応もメーカーによって異なります。こうした点も導入前にチェックすることが重要といえるでしょう。

まとめ

ハンディターミナルは毎年買い替えるような機器ではなく、一度導入したら長く利用することになります。日々業務で使用するため稼働の頻度も高く、大きな倉庫や工場になれば、かなりの台数を同時使用することにもなるでしょう。

そのため、採用を決める場合には、様々な点に注意して選定する必要があります。ここで紹介したことを参考に、業務に合ったハンディターミナルとメーカーを選定されてはいかがでしょうか。